Ese materialismo no es el que niega el espíritu, sino el que plantea que el espíritu, que no se reduce a la materia, está siempre condicionado por ella.

Bernard Stiegler

Este artículo pretender establecer un punto de relación entre tres tradiciones, que son heterogéneas pero que pueden llegar a un punto de encuentro. Pero lo primero que quiero hacer es desmarcarme de cualquier forma de sincretismo, lugar de confusión habitual en que nos ha colocado la subcultura New Age con respecto a estos temas[1].

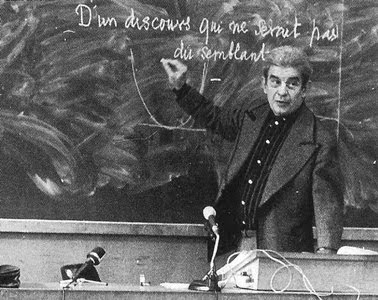

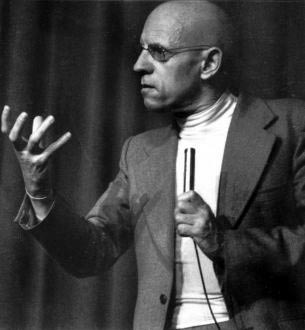

Para ser rigurosos empezaré precisando lo que significan para mí estas tres tradiciones y delimitando en qué me voy a centrar en cada una de ellas. Entiendo por budismo las prácticas que se originan a partir de la aparición de un personaje histórico que es Buda; pero me centraré específicamente en la Escuela Soto Zen y más específicamente en Taisen Deshimaru.. El psicoanálisis tiene también un origen, un padre fundador que es Freud y aunque después de su muerte las escuelas se multiplican considero a Jacques Lacan cómo la figura más interesante para esta investigación. La filosofía es más difícil de delimitar pero la plantearé cómo un invento griego continuada en Europa hasta la globalización actual. Los filósofos a los que me referiré serán Pierre Hadot y Michel Foucault.

En este artículo intentaré trazar en primer lugar un panorama histórico sobre el intento de establecer un vínculo entre las tres disciplinas. Mi hipótesis es que este proyecto fracasa por un mal planteamiento, que es el intento de establecer un diálogo desde el discurso teórico, es decir, desde lo que dicen cada uno de ellos. La imposibilidad viene dada porque se quiere homogeneizar discursos heterogéneos. Mi propuesta es la de encontrar un espacio común planteado desde el punto de vista de la práctica, en concreto desde la ética. Entiendo por ética un arte de vida que propone un trabajo interno que nos permite transformarnos y transformar nuestra vida.

Parto de la hipótesis de que la filosofía surge como una pérdida de saber que permite la búsqueda de la verdad a partir de esta carencia[2]. François Jullien también analizará como la filosofía es un camino, el de la pregunta por la verdad, el bien que el pensar griego escogerá mientras el pensar chino sigue otros derroteros[3]. Roger Pol Droit (1989, 1997) ha realizado un interesante trabajo sobre el papel del budismo en el imaginario filosófico anterior. El precedente del interés de la filosofía europea por el budismo tiene un referente claro en Arthur Schopenhauer. Pero tampoco hay que olvidar la reflexión de Nietzsche en su obra El Anticristo sobre el budismo cómo una forma radical de nihilismo[4] .Si buscamos un interés específico de la filosofía contemporánea por el budismo zen tenemos que referirnos a Martin Heidegger[5]. Es también un tema recurrente, sugerido pero poco desarrollado es el paralelismo entre Wittgenstein y el budismo zen[6]. Estos dos casos no agotan por supuesto la casuística del interés de los filósofos actuales por el budismo zen.[7]

En este artículo intentaré trazar en primer lugar un panorama histórico sobre el intento de establecer un vínculo entre las tres disciplinas. Mi hipótesis es que este proyecto fracasa por un mal planteamiento, que es el intento de establecer un diálogo desde el discurso teórico, es decir, desde lo que dicen cada uno de ellos. La imposibilidad viene dada porque se quiere homogeneizar discursos heterogéneos. Mi propuesta es la de encontrar un espacio común planteado desde el punto de vista de la práctica, en concreto desde la ética. Entiendo por ética un arte de vida que propone un trabajo interno que nos permite transformarnos y transformar nuestra vida.

Parto de la hipótesis de que la filosofía surge como una pérdida de saber que permite la búsqueda de la verdad a partir de esta carencia[2]. François Jullien también analizará como la filosofía es un camino, el de la pregunta por la verdad, el bien que el pensar griego escogerá mientras el pensar chino sigue otros derroteros[3]. Roger Pol Droit (1989, 1997) ha realizado un interesante trabajo sobre el papel del budismo en el imaginario filosófico anterior. El precedente del interés de la filosofía europea por el budismo tiene un referente claro en Arthur Schopenhauer. Pero tampoco hay que olvidar la reflexión de Nietzsche en su obra El Anticristo sobre el budismo cómo una forma radical de nihilismo[4] .Si buscamos un interés específico de la filosofía contemporánea por el budismo zen tenemos que referirnos a Martin Heidegger[5]. Es también un tema recurrente, sugerido pero poco desarrollado es el paralelismo entre Wittgenstein y el budismo zen[6]. Estos dos casos no agotan por supuesto la casuística del interés de los filósofos actuales por el budismo zen.[7]